La maldición que no muere: el enigma eterno de Tutankamón

Las noticias de fallecimientos misteriosos asociados al hallazgo del faraón alimentaron la idea de una venganza del más allá.

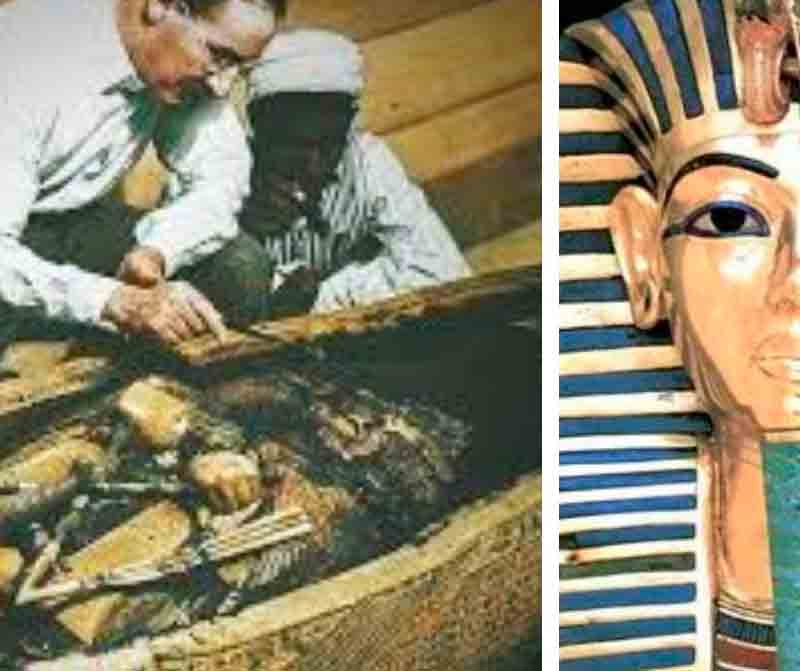

Por: Wendy del Canto | En noviembre de 1922, el arqueólogo británico Howard Carter, con el respaldo financiero de Lord Carnarvon, descubrió en el Valle de los Reyes la tumba más célebre de la historia: la de Tutankamón. Lo que siguió fue una oleada de fascinación global… y de muertes. Una tras otra, las noticias de fallecimientos misteriosos asociados al hallazgo alimentaron la idea de una venganza del más allá. La prensa, hambrienta de titulares, no tardó en bautizar aquello como «La Maldición del Faraón». Así nació uno de los mitos modernos más poderosos del siglo XX.

Según la versión popular, una inscripción maldita advertía a los intrusos: «La muerte vendrá con alas veloces para quienes perturben el descanso del faraón». La frase se repitió en periódicos y libros, se susurró en salones de Europa y se imprimió en las mentes de millones. Pero nunca apareció en las paredes de la tumba. No hay rastro de ella en jeroglíficos, ni en papiros, ni en ningún documento arqueológico. Sin embargo, la idea de una advertencia mortal caló más hondo que cualquier inscripción real.

El mito encontró su mártir en Lord Carnarvon, quien falleció pocos meses después de haber estado presente en la apertura de la tumba. Una simple picadura de mosquito que se infectó bastó para que los medios lo convirtieran en la primera víctima de la maldición. La casualidad alimentó la leyenda: un apagón misterioso en El Cairo al momento de su muerte, la muerte de su perro aullando en Inglaterra… todos ingredientes que la prensa sensacionalista sirvió con gusto al público ansioso de lo sobrenatural.

Con el paso del tiempo, los periódicos comenzaron a contabilizar más supuestas víctimas: arqueólogos, turistas, asistentes. Algunas versiones hablaron de nueve muertos, otras de más de veinte. El escritor Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes, llegó a sugerir que fuerzas ocultas protegían el descanso del faraón. La historia cruzó la línea entre la crónica y la novela. No importaban los hechos: importaba el misterio.

Pero la ciencia, tozuda y escéptica, quiso hacer su propia autopsia al mito. Investigadores modernos identificaron en las tumbas concentraciones elevadas de gases como formaldehído, ácido sulfhídrico y amoníaco, todos capaces de causar daño si se inhalan en espacios cerrados. También se hallaron hongos como Aspergillus niger y flavus, potencialmente letales para personas con sistemas inmunológicos debilitados. A esto se suma la hipótesis de la radiación natural: depósitos de uranio y otros minerales podrían haber emitido dosis peligrosas tras siglos de encierro.

Sin embargo, los números no cuadran con el terror. Howard Carter, el descubridor de la tumba, murió 17 años después. La mayoría de los involucrados en la excavación vivieron décadas. No hubo plaga, ni rastro de un castigo divino en cadena. Solo una colección de eventos aislados que, en la narrativa adecuada, se convirtieron en una historia irresistible.

El origen de la maldición, entonces, no fue una tumba egipcia, sino una alianza de ingredientes explosivos: muerte, misterio, exotismo y una prensa internacional deseosa de relatos hipnóticos. En ese sentido, la maldición fue real: una ficción tan poderosa que ha sobrevivido cien años, resistiendo pruebas científicas, desmentidos académicos y el paso del tiempo. Un eco moderno del miedo ancestral a profanar lo sagrado.

Hoy, la maldición de Tutankamón no habita en el polvo del desierto, sino en la cultura popular. Ha inspirado películas, novelas, documentales y teorías de conspiración. Es un testimonio de nuestra necesidad de magia en un mundo de razones, y un recordatorio de que, a veces, lo más difícil de enterrar no es un faraón, sino una buena historia.